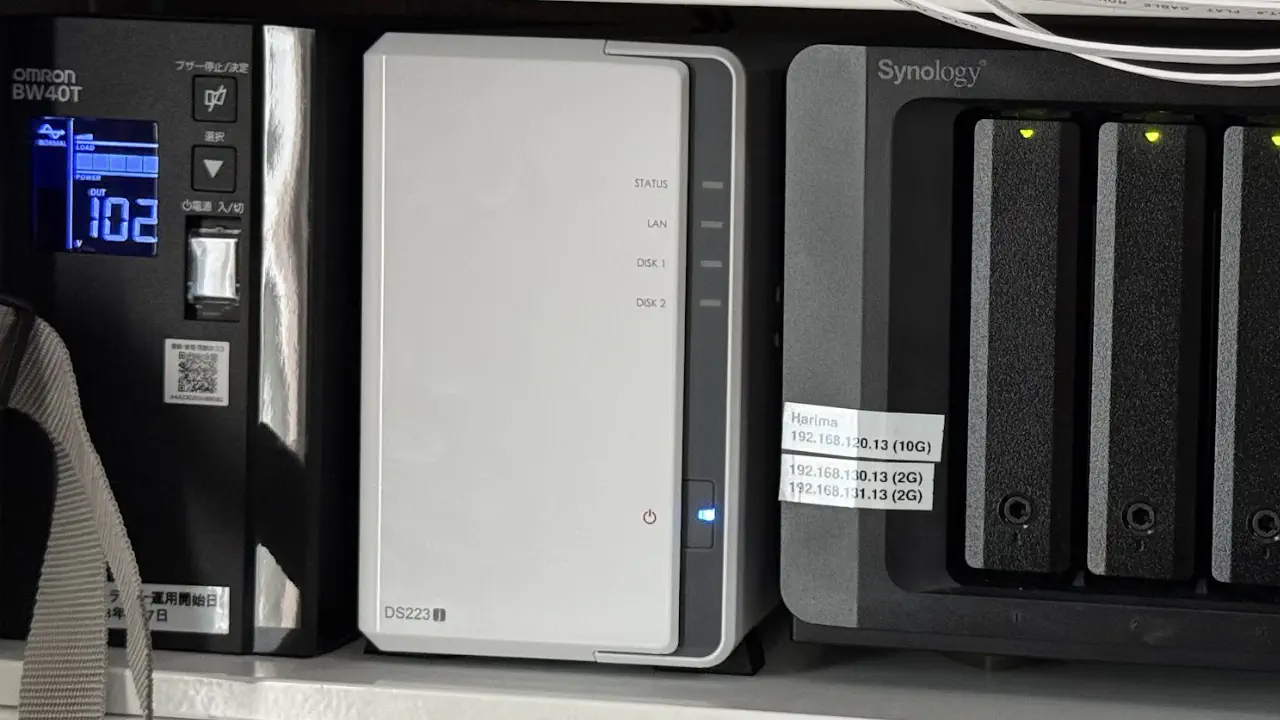

自宅のバックアップ用のNASであるSynology Disk Station 215j、Synologyの製品は基本的に後ろ2桁が販売年になっているため10年間、毎日稼働し続けています。

本来はDS1821で置き換えて引退予定でしたが、 RAID崩壊事件があり16TBのHDDを2台RAID1で再構築して重要なデータをNAS間でバックアップされる環境を構築しました。

そのため、想定していた運用年数を超過してしまいました。Amazonプライムデーセールで割引になっていた223jに置き換えを行いました。

215jと223jの比較

Synology NASキット 2ベイ DS223j クアッドコアCPU搭載 1GBメモリ搭載 ライトユーザー向け 国内正規代理店フィールドレイク取扱品 電話サポート対応品 DiskStation

| 項目 | DS215j | DS223j |

|---|---|---|

| CPU | Marvell Armada 375 88F6720 2コア 800MHz | Realtek RTD1619B 4コア 1.7GHz |

| メモリ | 512MB DDR3 | 1GB DDR4 |

| ベイ数 | 2ベイ | 2ベイ |

| ネットワーク | 1GbE RJ-45ポート×1 | 1GbE RJ-45ポート×1 |

| USBポート | USB 3.0×1、USB 2.0×1 | USB 3.2 Gen 1×2 |

| サイズ | 165 × 100 × 225.5mm | 165 × 100 × 225.5mm |

| 重量 | 0.88kg | 0.88kg |

8年の差がありながら、基本的な仕様や外観はほとんど変わりません。

- CPU性能の向上:2コア800MHzから4コア1.7GHzへ大幅アップ

- メモリ容量の倍増:512MBから1GBへ

- USBポートが5Gbps対応:USBがどちらも5Gbps対応USBポートになった

見た目もまったくと言って良いほど変わりはありません。 裏面もUSBポートが青色になった程度の差です。

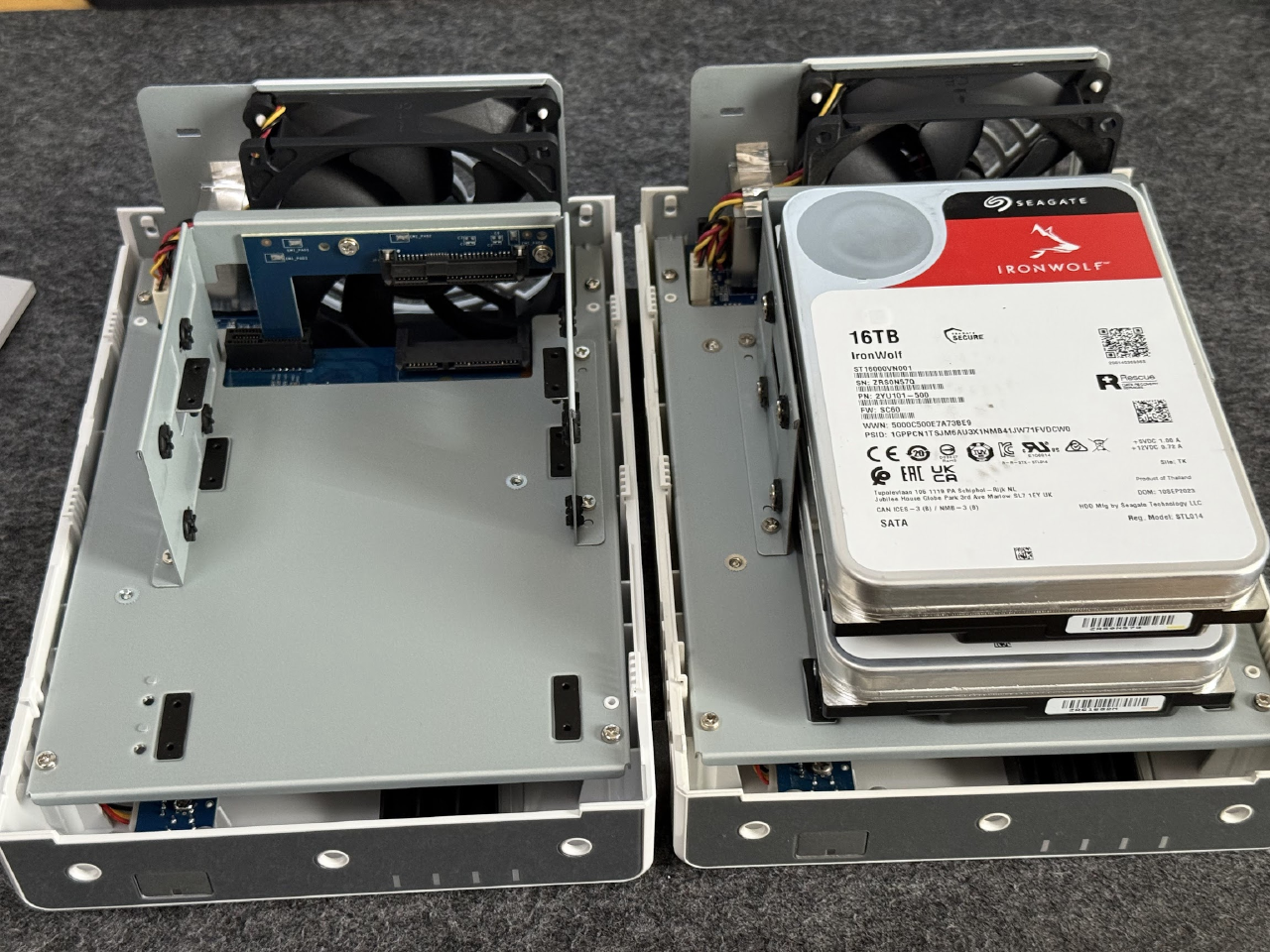

HDDを移動するために中身を開けましたが、中も基本的な構造は同じです。基板上のチップや構造が若干違うくらいでしょうか。

電源も数字上は同じ性能ですね。

移行作業

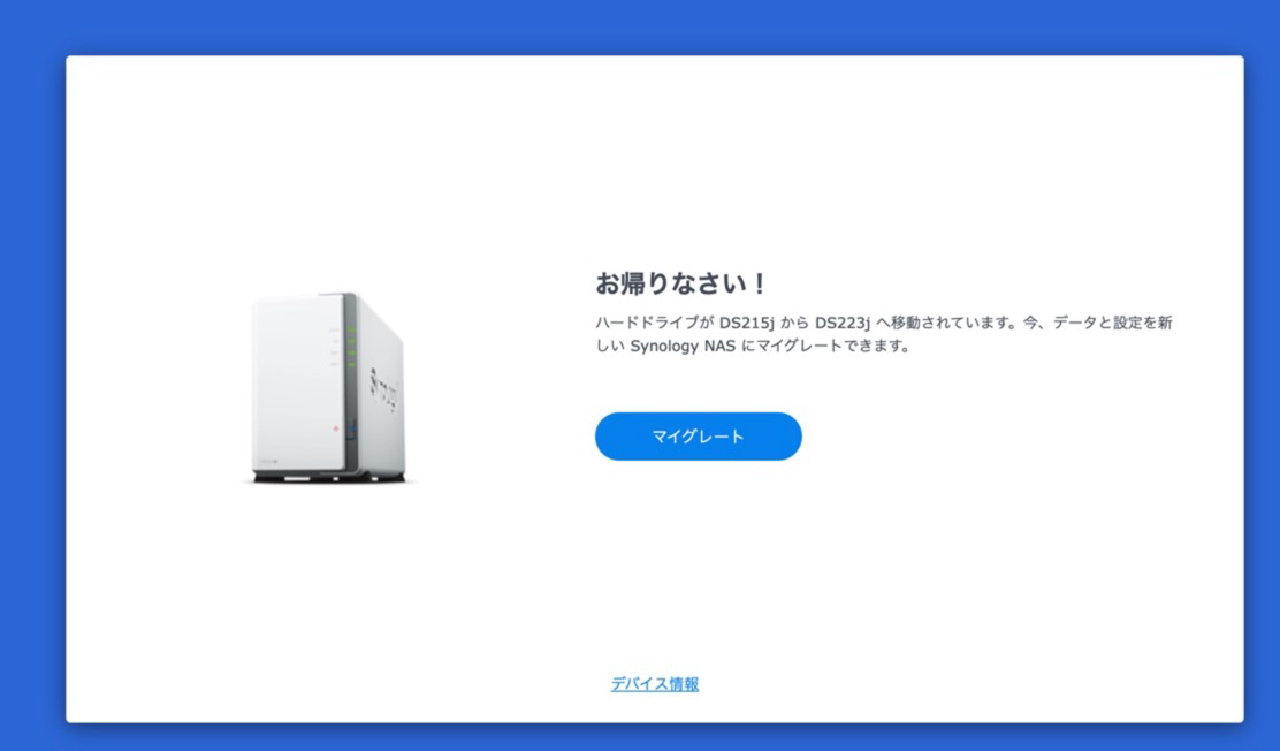

SynologyのNASは移行が楽ちんです。

旧NASから新NASに同じドライブを付け直すだけです。(接続順は同じにする必要があります)

HDDを付け直したら電源とLANを接続して起動します。新NASに接続して起動した段階で固定IPの設定は初期化されてDHCPになるため、旧IPアドレスでは接続できません。

新規設定と同じくfind.synology.comにアクセスすることでLAN内のSynologyデバイス一覧が表示されますのでそこから設定を行います。

Webブラウザを開いているクライアントとNAS側で別サブネットなのですが、問題なく一覧表示にでてきました。謎技術だ……(起動後に自身のIPアドレスをSynology側にPostでもしているのだろうか……)

後はガイダンスに従って設定を行います。IPアドレスはDHCPに変更されていましたが、Cloud Sync、Hyper Backup、NFS関連の設定、iSCSI関連の設定はそのまま移行されていました。

IPアドレスのみ書き換えればあとはほぼ作業なしという快適な移行体験でした。

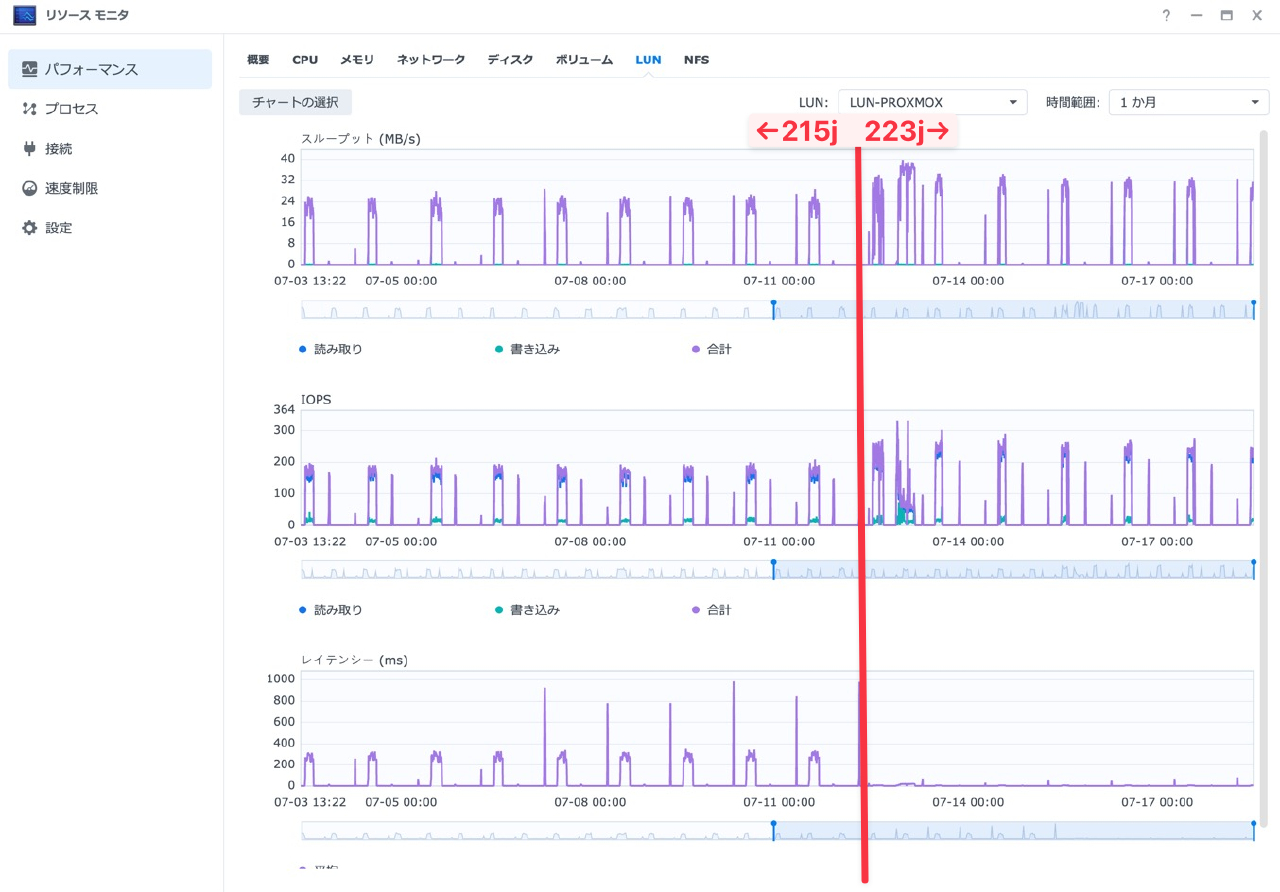

移行後の性能比較

まずUIの操作が明確に快適になりました。215jは10年前の製品ですが現在もOSアップデートは継続されており最新の製品とほぼ変わらない機能が実装されていました。しかし動作は大変重く、設定中は待ち時間をかなり感じていました。(使えないよりは待っていれば最新と同じ機能が使えるので大変ありがたい話です)

223jはどの操作も非常に快適でCPUとメモリの性能差をしっかり感じることができました。

iSCSI経由で行われるProxmoxの仮想化基盤バックアップの処理時間も3〜4割ほど短くなりました。

転送速度でみると24MBps程度だった速度が32MBps程度になりました。LUNのレイテンシーもほぼ無くなり、満足できる数値です。

223jの感想

今回3万円を切る価格で購入しました。この価格でただのファイル共有だけでなく写真管理やクラウドストレージ同期等も行えます。写真管理は専用アプリが提供されているのでAmazon Photosなどと同じ様な感覚で同期が可能です。

Synology Driveを利用すればDropboxのようにURLで他人にファイルを送ることも可能です。(ポート開放不要で)

円安でクラウドサービスの価格が上がっている現在では維持費が電気代のみで済むため、この価格でサービスを構築できるのは非常に魅力的だと思います。

この価格帯でiSCSIも組めますし、Virtual Hereを利用すればNAS側に差したUSB機器を別PCから利用可能です。さらにDockerコンテナなども利用可能です。(RAMは1GBなので動かせる物に限りはありますが)

現在のSynology製品の制限

SynologyのNASは215jを運用し始めてから10年大変安定しており大好きなメーカーです。ハードウェアは枯れているものが割高で提供されている印象ですが、ソフトウェアの安定性はピカイチなため長期運用するのであればSynology製品が良いと考えていました。

しかし今年から雲行きが変わりました。それが、サードパーティ製ストレージの排除です。2025年以降の製品では、Synology純正のHDDやSSDのみ利用できるようになりました。

これは他社製ストレージがまったく利用できなくなる制限であり、致命的です。

最大の問題は過去に販売されていたNASで本体側が壊れたときに、サードパーティ製のHDDの場合は新品のNASに移行できなくなる点です。

そのため現在の状況では素晴らしい製品にもかかわらず他人にはオススメしづらくなりました。(もちろん新規でSynologyのHDDを買えば相性問題もなく安定して運用できるので高い安全性を求める場合は選択肢としては入ると思います。)

今回取り上げた「j」付きの製品は入門用ということで、HDDの他社利用制限外グループになります。そのため、今後新製品が出ても移行可能かとは思いますが、やはり一度このようなことがあると、他人にはオススメしづらいですね……